さて、今日の記事は高齢者の方を狙った詐欺についてです。 昨今の日本社会において、高齢者を狙った詐欺事件は後を絶ちません。 特に「架空請求詐欺」は、高齢者が金銭を失うだけでなく、心までも傷つけられる被害につながります。

ここでは、実際の事例を交えながら、家族目線での注意点と具体的な防止策を紹介します。

1. 架空請求詐欺とは?手口の怖さ

架空請求詐欺とは、「身に覚えのない利用料金」や「未払い料金」「法的措置をとる」などの文言を使って請求を行い、被害者を電話やメールで追い詰め、支払いを迫る詐欺です。

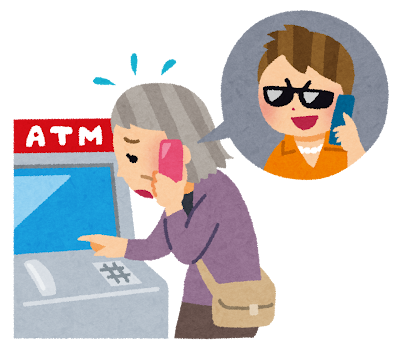

たとえば、「未払いの有料サイト利用料がある」「こちらに折り返し連絡しないと裁判を始める」などといった恐怖感を煽るメッセージで、被害者を動揺させ、電話で指示通りに動かせようとします。

近年、メール・ショートメッセージ・SMS・通知アプリなど、電子的手段を使った請求も激増しており、受け取った本人が「これは詐欺かも?」と疑う余裕もない状態に追い込まれるケースも多いです。

2. 実際の事例:信じてしまった被害者の悲痛な体験

長野県で起きたある事件では、ある高齢女性が「役場職員を名乗る人物」から「介護保険料の払い戻しがあります」という通知を受け取りました。電話の指示でATMを操作させられ、最終的に 407万円 を振り込んでしまった事件が報告されています。

また、全国的な例として、80代の母親がオレオレ詐欺によって 600万円 を騙し取られたケースも。預貯金を失った結果、残された資産がほぼ消え、家族のサポートなしには生活が成り立たない状況に追い込まれたという報道もあります。

こうした被害は「自分には関係ない」と思っている高齢者を襲います。実際、「息子が事故を起こしてお金が必要だ」「保険金支払手続きができていない」といった筋書きを偽装し、罪悪感や焦りを誘って被害者を心理的に操作することが多いのです。

3. 家族目線での警戒ポイント:一歩遅いと手遅れに

- 高齢者本人は「これくらいなら大丈夫」「失礼かもしれない」と思って、詐欺の可能性を疑わない傾向があります。

- 詐欺業者は親族になりすまし、家族の声を使った録音・AIを使った偽音声などの手口も出始めています。

- 被害者が混乱した状態でATM操作をしていると、目の前で誰かが手助けしてしまうことさえ、業者の演出の一部になることがあります。

- 振り込み作業や暗証番号入力などを急がせてきたら、必ず「電話を切って家族に相談する時間をもらう」と毅然とした対応が必要です。

4. 被害を防ぐための具体的な対策

- 即座に応答しない

非通知、国際番号、見覚えのない番号には応答せず、留守電設定や着信制限を活用する。 - 請求内容を疑う

「未払い」「法的措置」などの文言には慎重に。公的機関であれば、別途問い合わせ番号で確認する。 - 本人に無断でATM操作させない

電話の指示で金融機関操作を迫られたら即座に断り、銀行・警察・家族に相談する。 - 家族・地域での事前教育と共有

親が暮らす住所に詐欺注意のポスターを掲示、電話対応の模擬訓練、定期的なチェックや声かけを行う。 - 防犯用品・見守り機器の活用

防犯センサーや見守りカメラ・ブザーなどで「異変の早期発見」を補強することも有効。 - 相談先を把握しておく

警察の特殊詐欺相談窓口、消費生活センター、地域の高齢者支援センターなどを事前に控えておく。

まとめ

高齢者を狙った架空請求詐欺は、電話・メール・SMSなど巧妙化しています。 被害者の多くは「家族に迷惑をかけたくない」という心理を突かれ、冷静な判断を失います。家族が日頃から声をかけ合い、情報共有を徹底することが最大の防御です。着信拒否設定や詐欺対策アプリなどを活用し、万が一の被害を防ぐ備えを整えましょう。安心できる毎日のためには「予防」が何よりの鍵です。

🌱 応援クリックで元気と癒しをお届け中 🌱

↓気に入ったら、気軽にポチッとお願いします!↓

以下の内容も是非参考になるので、立ち寄ってみてください!

コメント